最近一段时间,全国各地的垃圾分类相关法规密集的出台,引发广大关注和热烈讨论。对此,贵州锐意生态文明建设研究院垃圾分类委员会主任、贵州高远环保咨询有限公司董事长、中国环卫科技特聘专家兰亚军,以专业的视角进行全面、系统的解读,供大家参考! 接下来,他将不定期的对垃圾分类热点进行解读,敬请关注!

光阴荏苒,转眼就到了秋高气爽的九月中旬。

自9月1日起,《西安市生活垃圾分类管理办法》和《无锡市生活垃圾分类管理条例》两部地方性法规同时开始执行。

这一北一南两个城市垃圾分类管理法规的颁布,正如两个城市人的性格一样。西安显得粗犷豪爽,广泛宣传,受到媒体的广泛关注和追踪报道;相对而言,无锡则委婉内敛,显得低调很多。

这是今年继5月1日《大连市城市生活垃圾分类管理办法》;7月1日《上海市生活垃圾管理条例》;8月15日新修订的《杭州市生活垃圾管理条例》实施以来,第4和第5座城市颁布垃圾分类管理法规的城市。另据了解,10月1日《宁波市垃圾分类管理条例》;10月8日《邯郸市城市生活垃圾分类管理办法》也将开始实施。

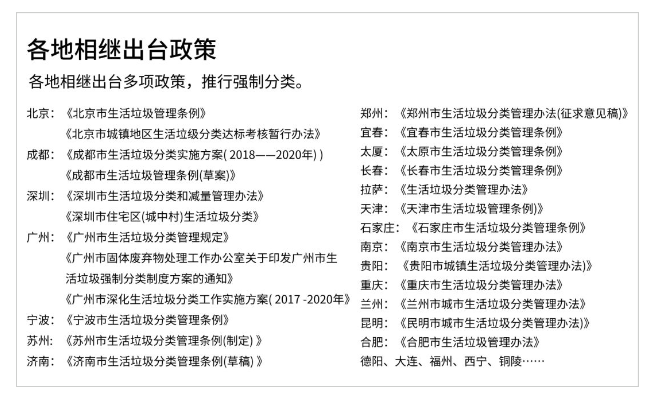

据统计,全国46个垃圾分类重点城市中,已有26个城市出台了垃圾分类管理办法或条例。在接下来的时间内,相信越来越多城市的垃圾分类法规——管理办法或条例,也将出台。

那么,问题来了,在垃圾分类领域里,需要出台垃圾分类相关法律法规吗?如果需要,立法的重心应该放在哪儿?如何才具有可操作性呢?

为回答这些热点问题,笔者写出以下文章,供大家参考。

按照惯例,先“总结陈词”我的三个核心观点:

一、在垃圾分类领域里,一定是要立法,但立法需要系统思维,需要面向垃圾管理全主体和垃圾的全生命周期;

二、在现阶段,立法的重心应该放在“产业链”的建立上,而不是对居民的处罚上;

三、在“产业链”建立的基础上,通过宣传动员、经济激励,在试点区域有50-60%以上的居民都参与垃圾分类了,再出台对居民的处罚措施。

垃圾分类立法,需要系统思维

纵观世界垃圾分类做得好的国家和地区,比如德国、瑞士、日本、韩国以及我国的台北,都是以法制为基础来推动垃圾分类这项工作的。

我们国家也是如此,要想真正推动垃圾分类这项“表面简单实则复杂”的“小事”,一定是以法制为基础的,这一点毋庸置疑。但在立法之前,我们要充分理解和深刻领悟垃圾分类的目的和内涵,以及最终我们要达到的目标是什么。

这个问题看似浅显,有点“多此一问”的感觉,但其实不然。在实践过程中,很多人包括很多垃圾分类的管理者,对这个问题理解并不是很透,有些是误解、甚至曲解,其中一个重要的表现形式就是把垃圾分类当做目的,为了分类而分类!

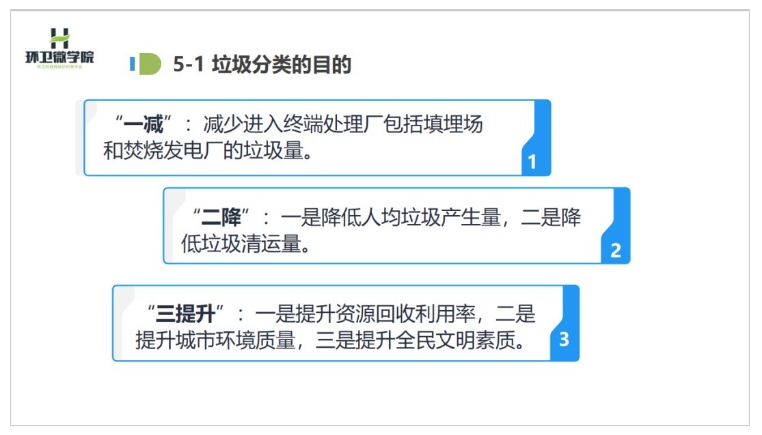

我们说垃圾分类是一种制度,是一种手段,其根本目的是通过垃圾分类达到“一减二降三提升”的目标。

图片来源:兰亚军视频课程PPT

其中,“一减”是指减少进入后端处理(包括填埋场和焚烧发电厂)的垃圾量;“二降”是指降低人均垃圾产生量和垃圾清运量;“三提升”是指提升资源回收利用率、提升环境质量、提升居民文明素质。核心是减量,即减少进入填埋厂和焚烧发电厂的垃圾量。

为达到这个目的,就只有两种方法:一是尽可能减少垃圾的产生,二是对已产生的垃圾尽可能的分类回收再利用。

因为垃圾具有广泛性,即各行各行、每人每天都产生垃圾,也是典型的社会治理问题。

垃圾分类立法就应该面向垃圾管理全主体,包括政府、市场、社会、公民,要明确规定这些主体各自的权利、义务,落实各自减少垃圾以及垃圾分类的“共同带有区别”的责任。

同时,还要面向垃圾的“全生命周期”管理,从设计、生产、运输、消费、收运等各环节入手,做到减少垃圾的产生和循环利用。比如减少过度包装、拒绝一次性产品的使用、减少浪费、使用可循环的材料等。

图片来源:兰亚军视频课程PPT

目前,我国《固体废物防治法》已涵盖这些方面的内容,关键是如何将这些规定落实到实处、具有可操作性,这是地方垃圾分类立法要考虑的,而不能仅盯着垃圾本身,这需要系统思维。

在现阶段,立法的重心应该放在“产业链”的建立上

现阶段,个人觉得,垃圾分类立法应该首先放在垃圾分类处理“产业链”的建立上。

大家知道,垃圾分类是一个庞大而复杂的社会系统工程,它牵扯的面很广,涉及的要素也很多。

但概括起来主要是两大块,一个是产业端,另一个就是居民端。实践已经证明,居民端这一块,如果方法得当,还是比较容易办到的。这次上海垃圾分类,就清晰的证明了这一点,大部分居民还是很主动和积极参与垃圾分类工作的。

有专家说,垃圾分类在中国这么多年不成功,是因为居民的素质低,这不是根本原因,居民“不背这个锅”。

1/3<<<>>>

编辑:程彩云

- TOP

-

400-915-0551

-